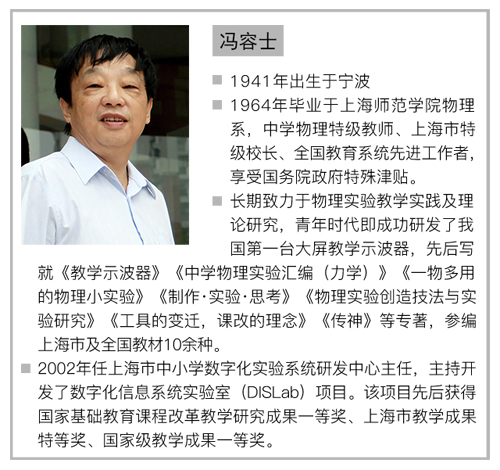

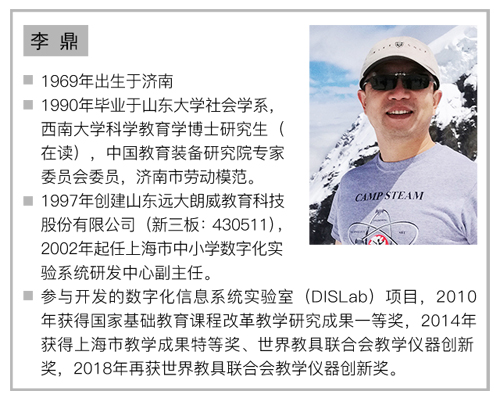

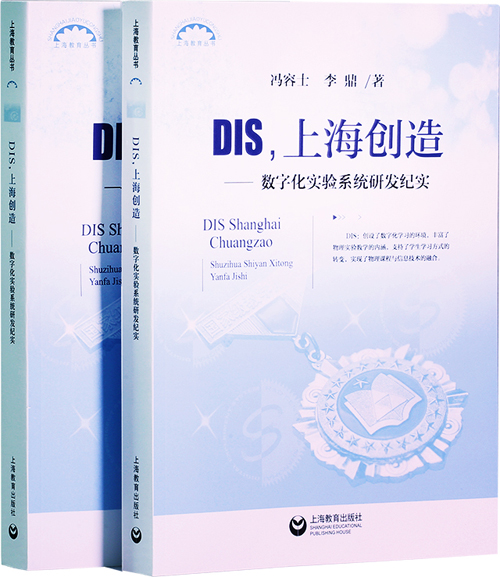

近日,由上海市教委原副主任张民生先生、上海市教委教研室主任徐淀芳先生作序,上海市中小学数字化实验系统研发中心(简称DIS研发中心)主任冯容士先生、副主任李鼎先生合著的《DIS,上海创造——数字化实验系统研发纪实》成功出版。这本倾注了作者大量心血及多年积累的著作,不仅是对上海市中小学数字化实验系统研发中心多年来辛勤工作的总结,还为广大理科教师在数字化实验教学方面提供了坚实的理论基础和广泛的实践指导。

本书通过DIS的“起、承、转、合”,记述了数字化实验系统的研发起步、试点改进、推广应用、深化拓展等四个发展阶段,不仅详细记录了DIS从无到有的创造过程,而且深入展现了DIS背后的思想、方法,更突出了上海二期课改大潮中,理科实验教学围绕观念革新和技术进步,在课程设置、教材编写、实验保障和综合配套等各方面取得的丰硕成果。

一、“起”——DIS创造之旅

上海二期课改提出“以学生发展为本”,倡导加强课程与信息技术的整合,创建数字化学习环境。2002年4月,由上海市教委教研室、上海市风华中学和山东省远大网络多媒体有限公司(后更名为“澳门一码一肖一特一中2024”)三方联合组成的上海市中小学数字化实验系统研发中心成立,并开始运作,标志着DIS研发和应用的起航。

二、“承”——DIS艰难起步

DIS承受艰难的初创过程,积极开展产品研发。根据物理教材编写需要呈现DIS实验等要求,2004年起,“研发中心”承担DIS的理论研究工作,进行了初步尝试,并在《物理教学》上以“工具的变迁,课改的理念”为主题发表了系列学术论文。书中再现了DIS的艰难起步,展现了DIS的研发、教学实践、问题解决、经验总结等艰难并快乐的历程,呈现了DIS在实践中前行、在探索中发展的过程。

三、“转”——DIS顶峰攀登

永不满足,没有最好,只有更好!2010年,“研发中心”已经成功运作了7年,克服了起步阶段的艰难,完成了上海中学物理教材编写的任务,平稳过渡到实验改革与支持学习方式转型的研发,向着物理课程与信息技术整合、新产品研发、服务课堂教学等“关键难点”继续前行,并不断攀登一座座高峰,取得了不菲的成效。

四、“合”——DIS创造技法

2014年,DIS项目荣获国家级教学成果(基础教育)一等奖,引发了人们对DIS从初创起步到攀登高峰历程的关注。DIS的成功在于“创造技法”的应用。随着DIS研发工作的深入,“创造技法”在实践中的应用得到了梳理、提升和重构,让“物理教学必须与信息技术整合”的课程观得以落地。

本书作为本期上海教育丛书中唯一的彩印本,在形式和内容方面都有诸多创新。

内容方面,以上海教委教研室申报国家级教学成果奖时对DIS的经典总结开篇,以冯容士物理实验创造技法的发展演变结尾,中间是两位作者围绕十七年间三十多项重大创新、创造的过程记录和总结论述,强调了实事求是、以物说理,体现了十足的“物理”风格。其中,各篇章论及的每一个DIS创新点都是从具体实验需求出发,沿着实验效果改进和教学效能提高的思路发展,抽丝剥茧、逐层递进,读来引人入胜。虽然每次创新活动最终均以具体的新生事物——DIS的某项成果为落脚点,但路径不同、挑战各异,所经历的时间跨度(有多个项目经历了五年以上的持续研发和完善)更是令人难以想象,足见探索之曲折、创新之艰难。全书读罢,不仅能令人充分认识到新技术应用的必然性,还能进一步看到教学经验、创造性思维和热情、恒心等非智力因素对于DIS这样一个持续成长、持续创新的“高增长”项目的价值和意义。

形式方面,二位作者通过与出版社编辑的“激烈交锋”,在丛书编委会领导支持下得以保存的“旁批”格外引人注目。书中通过近二百多处旁批,为不同历史时期的观点和看法加注了现实的分析和判断。在这种自带“穿越”属性的旁批中,既有一如既往的坚持,也有发展演变之后的反思和自省;既有就事论事的总结,更有跳出圈外的升华。相比于正文,虽然着墨不多,却着实饱含着作者的真知灼见,是精华中的精华。

春华秋实、寒暑更替。DIS一十七年的创新发展历程已经是中国理科实验教学界和教育装备行业的传奇。翻开这本书,深入创新者的内心世界去进一步领略这个传奇,想必是另一段动人的经历。

订购电话:021-54565822(上海教育出版社)